René Magritte : la pensée en images

René Magritte dans les années 1960

Crédit : Bridgeman Images

René Magritte naquit le 21 novembre 1898 en Belgique et passa son enfance ainsi que son adolescence à Charleroi principalement, ville industrielle où la dureté de l’existence se faisait sentir. Une foire venait cependant briser l’uniformité des jours. A cette foire, en 1913, René alors âgé de 15 ans, fit la rencontre d’une fille de 13 ans nommée Georgette. Ils sympathisèrent. La vie les sépara quelques temps mais il se retrouvèrent en 1920 à Bruxelles, par hasard, au Jardin Botanique. Ils se marièrent en 1922 pour ne plus jamais se quitter.

La Trahison des images, 1929, huile sur toile

Après la Première Guerre mondiale, il propagea avec d’autres l’esprit dada avec notamment la création de deux revues. Puis il adhéra au Parti Communiste et rédigea quelques articles pour Le Drapeau rouge, organe de presse du parti. Bien qu’il fût inscrit au Parti Communiste, Magritte ressentait un écœurement pour tout type de doctrine ainsi que pour les organisations humaines en général comme en témoigne son penchant pour l’asociabilité. Finalement, son véritable engagement se situa dans l’exploration du caractère mystérieux et énigmatique des choses et des individus par le biais de la peinture. Magritte entra alors dans le mouvement surréaliste dans les années 1920 ; ainsi, la première toile qu’il considéra comme surréaliste fût le Jockey perdu, toile réalisée dans les années 1925-1926. Il ne cessa ensuite d’être infidèle au réel, l’irréalité étant le principe même de la peinture. En effet, nous ne pouvons pas fumer une pipe peinte (La Trahison des images – 1929) tout comme nous ne pouvons pas faire l’amour à une femme sur une toile (La Magie noire – 1945). Le pouvoir pictural est une sorte de magie qui peut éterniser l’objet du désir mais c’est une magie noire dans la mesure où cet objet est sans vie.

La Magie noire, 1945, huile sur toile

La pensée en images

La peinture ne représente pas les apparences du monde mais est une production logique contredisant la perception ordinaire. Pour le peintre Magritte, seule la pensée est digne d’intérêt, c’est pourquoi il n’appréciait pas l’expressionnisme qui ne donne à montrer que de la matière. D’ailleurs, ce qui l’intéressait surtout n’était pas l’action technique de peindre mais bien plutôt mettre sur une toile ou sur du papier une réflexion intellectuelle par le truchement des formes, c’est pourquoi « l’art de peindre est un art de penser »[1] pour reprendre ses mots. Sa peinture est une pensée en images qui interroge et choque l’esprit quotidien. Magritte, lecteur de Platon, Hegel, Baudelaire, Edgar Allan Poe, Mallarmé et d’autres, constitua au fil des années une œuvre pictural intellectualiste où la peinture se prend elle-même pour objet, où le sentiment esthétique s’allie à la joie de l’esprit qui se déploie. Comme le précise le philosophe belge Marcel Paquet (1947-2014), « le savoir du peintre n’est pas seulement un savoir-faire ; il est aussi un savoir-penser, c’est-à-dire qu’il donne à penser et à réfléchir »[2]. La peinture pour Magritte est un instrument de la pensée, du connaissable qui reste inséparable de l’inconnaissable et de l’insondable. Finalement, il ne peignait pas, il pensait en images.

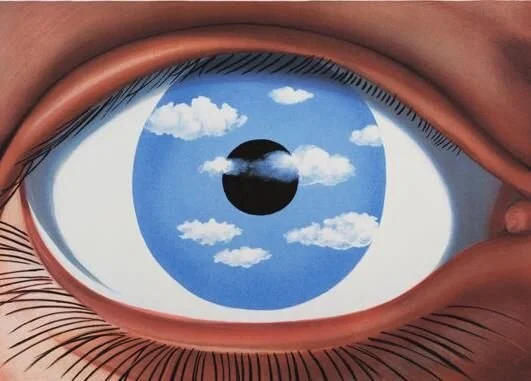

Bien qu’il appartînt au mouvement surréaliste, avec à sa tête le gendarme implacable André Breton, il garda une certaine indépendance, un recul, lui qui abhorrait les rassemblements pompeux où les jugements défilent. Ce que Magritte peint en tant que surréaliste, c’est l’écart entre la réalité ordinaire et ce qu’est capable la pensée peinte. Ainsi, le regard du peintre est un Faux Miroir (1935) qui modifie le réel en révélant le mystère qui lui est inhérent. La toile, miroir pictural, trahit toujours ce qui est en dévoilant l’énigmatique qui se loge derrière les choses réelles.

Le Faux Miroir, 1935, huile sur toile

Aucune de ses œuvres ne peut être vue sans être pensée ; en cela, elles sont véritablement théoriques, théorie venant du grec theoria qui signifie contempler. La contemplation n’est aucunement passive, elle est une activité menant à l’intelligible : il existe par conséquent chez Magritte une certaine conception de la theoria issue de la philosophie platonicienne, bien que la pensée chez Magritte soit toujours un chemin menant à un territoire énigmatique. En effet, ce qu’il a perçu des objets du réel, c’est qu’ils se montrent à nous tout en se dissimulant, tout en se cachant. Ainsi, dans Le Tombeau des lutteurs (1960), Magritte nous propose un jeu sur le réel et une réflexion menant nécessairement à une perception du mystère. La rose de cette toile fleurit... parce qu’elle fleurit ! Il n’y a pas de pourquoi derrière le déploiement d’une fleur, n’en déplaisent aux « lutteurs », ceux qui cherchent une raison à l’ordre intime du monde.

Le Tombeau des lutteurs, 1960, huile sur toile

Le corps désiré, désirant... et démembré

En peinture, il ne s’agit pas de copier le réel mais de façonner une image du corps qui puisse dévoiler ce qui ordinairement ne se voit pas.

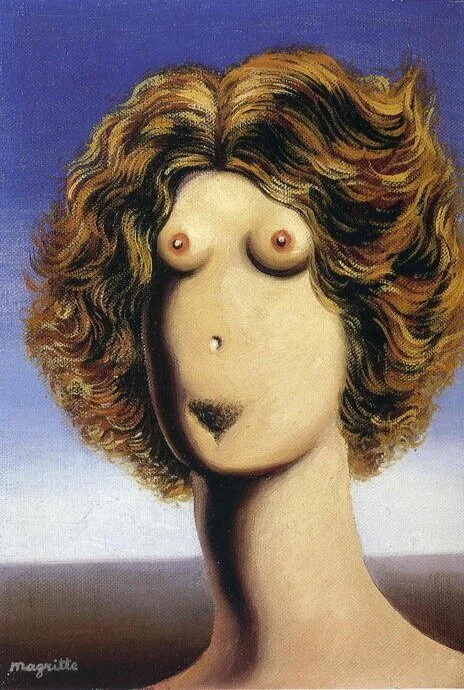

Le Viol, 1935, huile sur toile

En effet dans Le Viol (1935), Magritte modifie carrément le visage : les yeux sont des seins, le nez est un nombril et la bouche est un sexe. Cette anatomie choquante permet de voir une vérité sur la femme désirant être désirée qui utilise ses yeux pour provoquer l’excitation et sa bouche pour faire autre chose que parler... Les organes sexuels envahissent le visage ; le visage féminin n’exprime ici que la brutalité du désir. Dès lors, le viol est celui que commet la peinture quand elle fait autre chose que transposer les apparences du monde sur la toile.

La Philosophie dans le boudoir, 1948, gouache sur papier

Dans La Philosophie dans le boudoir (1948), en référence au livre du Marquis de Sade, Magritte peint un vêtement de nuit féminin qui montre ce qu’il doit habituellement dissimuler, en l’occurrence les seins et l’organe sexuel. Ici, il montre admirablement le regard du désir (les seins nous scrutent) ainsi que la possibilité d’une aventure (le sexe nous appelle), tout en suscitant de l’humour.

Ce qui transparaît aussi dans Le Viol, c’est le dérèglement des sens et des organes corporels. Magritte remet en effet en cause le fait que le corps soit une unité, une cohésion unitaire. Le corps est davantage une multiplicité fragmentée où les différents organes sont inarticulables et où les aspirations de chaque partie contredisent les aspirations des autres. Par exemple dans L’Evidence éternelle (1930), Magritte veut nous prouver que toute image ne retient du corps qu’une partie, qu’une vue fragmentaire parmi une infinité de possibles.

Ce que Magritte nous propose, c’est aussi le regard désirant du peintre qui se plaque sur le corps. Ainsi, dans La Tentative de l’impossible (1928), son désir pour sa femme Georgette se confond avec son désir de peindre. Il a la volonté de toujours montrer le conflit entre le réel, visible, et la représentation imaginaire. Le désir du peintre Magritte est d’éterniser son amour pour sa femme mais cette tentative est impossible, irréelle et vouée nécessairement à l’échec.

La Tentative de l’impossible, 1928, huile sur toile

L’inadéquation entre l’image et le réel

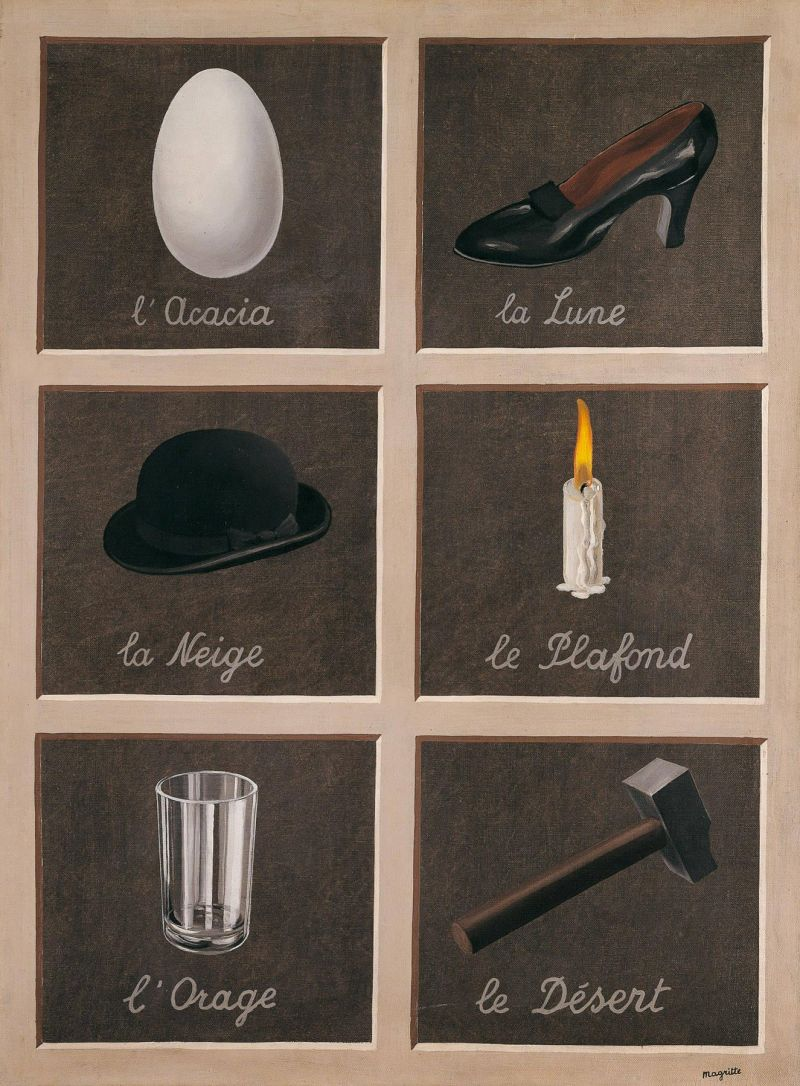

Donc, la peinture ne renvoie jamais à une réalité, elle n’a pas pour fonction de reproduire ni de copier le réel. Une toile ne nous fait pas apparaître les objets du monde mais leur ineffable mystère. Magritte a conscience que la peinture est impuissante, et en quelque sorte insatisfaisante, dans la mesure où elle est incapable de reproduire fidèlement la réalité. Ici, l’artiste belge s’inspire de l’œuvre poétique de Mallarmé dans le sens où la logique picturale de Magritte rejoint la logique langagière de Mallarmé. Il lui rend ainsi hommage dans son tableau Le Bouquet tout fait (1957), en référence à l’inadéquation des mots avec les choses ; pour reprendre l’expression de Mallarmé, la fleur dite par les mots de la poésie est « l’absente de tout bouquet ». Par conséquent, les images tout comme les mots sont nécessairement séparés du réel. Magritte nous avertit de l’inconséquence de l’esprit humain qui croit qu’il peut y avoir une adéquation entre les mots, les images et les choses réelles. Marcel Paquet écrit ceci à ce propos : « Là où les esprits réalistes aimeraient tant que chaque image ait son mot et chaque mot son image et qu’en outre les deux, en s’épaulant et en se complétant, renvoient à une même réalité, Magritte, avec une subtilité déroutante et cruelle, use de sa liberté de peintre pour laisser régner partout le non-rapport du visible et du lisible, du voir et du lire »[3]. Magritte exprime cela avec La Clef des songes (1930), en l’occurrence la dissociation des mots et des choses en peignant dans chaque case un objet avec un mot qui ne lui correspond pas ; il peint ici l’arbitraire du langage et plus généralement l’arbitraire de tous nos codes et nos signes.

La Clef des songes, 1930, huile sur toile

Partant de cette idée, Magritte peint Les Deux Mystères en 1966 où un simulacre de pipe lévite dans une représentation de représentation, où est peint un tableau dans le tableau. Dès lors, il est véritablement un pulvérisateur de la notion d’identité et chamboule ainsi notre confort visuel. Voilà comment nous pouvons reconnaître un artiste : par son œuvre, il nous bouscule intérieurement, fait vaciller notre propre intimité et sape le fondement de notre être.

[1] In Marcel Paquet, René Magritte, La pensée visible, Editions Taschen, 1992

[2] Marcel Paquet, René Magritte, La pensée visible, Editions Taschen, 1992

[3] Ibid.

Jean

Vous aimerez aussi :

Francesca Woodman : un météore angélique

Samedi 23 janvier 2021