Georges Bernanos et les Dialogues des Carmélites : vivre, écrire, et faire vivre la Passion du Christ au XXe siècle

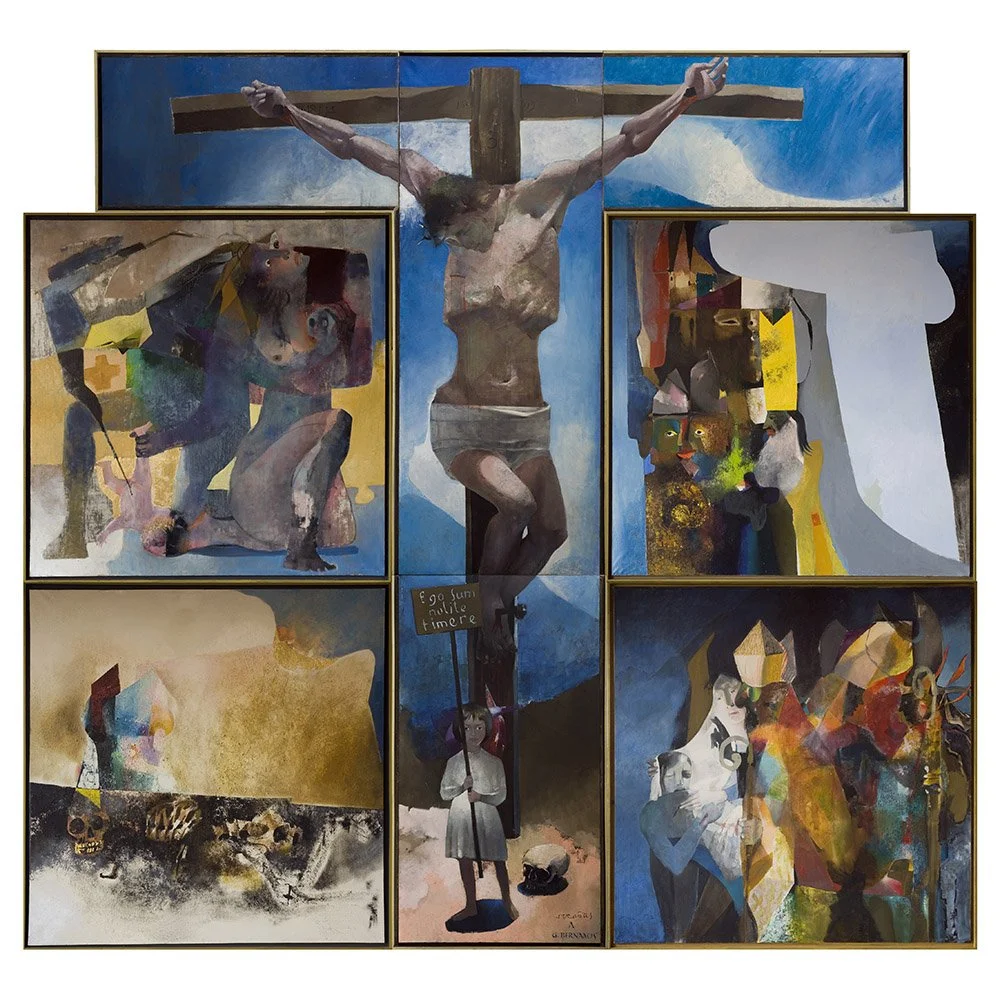

Hommage à Bernanos : Polyptyque du peintre Jean-Marie Pirot, dit Arcabas (1926 - 2018) / huile sur toile et feuille d'or, 5 m x 5 m / 1962.

INTRODUCTION

Comment faire vivre la Passion du Christ dans un monde où Dieu est mort ? Telle est peut-être la question essentielle que se sont posée les auteurs chrétiens du XXème siècle dont Georges Bernanos fit partie. Peut-être est-ce cette même question restée sans réponse qui entraîna Bernanos sur la voie de la polémique, lui qui étudiant, fut un partisan de l’Action française afin de plaider le retour du Roi ; ce retour du Roi qui n’est qu’une autre façon d’implorer le retour du catholicisme. Bernanos était donc royaliste, peut-être moins par conviction que par dépit en allant chercher dans l’expérience du passé les traces d’un temps où « liberté, égalité, fraternité » était bien avant le triptyque républicain, la condition normale et nécessaire de tout homme aux yeux de Dieu. Bernanos fut un royaliste, incontestablement. Mais, bien plus que Camelot du roi, Bernanos fut un esprit libre dont les idées, insoumises, ne cessèrent de rechercher dans toute chose, ce qui est juste. C’est sans doute pour cette raison, en vertu de ce principe bernanosien, que l’écrivain français quitta l’Action française. C’est sans doute pour cela également, qu’il entra fréquemment en discorde avec le mouvement à la suite de sa rupture, comme il entra en conflit avec la plupart des partisans politiques. Et pour cause, Bernanos n’était pas un homme du monde, ou du moins, il n’a jamais été totalement de ce monde-là. Il aima la vie, certes, il l’aima passionnément même, mais son cœur et son esprit, constamment, étaient d’ores et déjà tournés vers la frontière, vers le point culminant de ce qu’un homme a pu vivre un jour : la Passion du Christ.

C’est dans le cadre de ce rapport entretenu par Bernanos avec la Passion du Christ qu’il s’agira de se demander dans quelle mesure Bernanos incarne-t-il la Passion du Christ, tout autant par sa vie que par son œuvre ?

Ainsi, cette étude comportera une double enquête. Dans un premier temps, il s’agira d’étudier la biographie spirituelle de Georges Bernanos afin de mettre en exergue cette Passion vécue par l’homme et qui contribua à le faire devenir écrivain. Puis, un deuxième moment de cette étude s’emploiera à analyser plus particulièrement l’une de ses œuvres, à savoir, Dialogues des Carmélites[1], cette dernière œuvre de Bernanos, incarnation littéraire de la Passion du Christ écrite quelques mois avant le décès de l’auteur. Enfin, un troisième moment de cet article exposera brièvement les différentes adaptations de Dialogues des Carmélites au cours du XXème siècle dans une communion des arts dont Bernanos fut le passeur de la Passion du Christ.

VIVRE ET ECRIRE LA PASSION DU CHRIST : LA BIOGRAPHIE SPIRITUELLE DE GEORGES BERNANOS

L’Angoisse : une essence de la Passion du Christ

Dès l’enfance, une vie habitée par l’Angoisse

C’est à Paris, le 20 février 1888 que naît Georges Bernanos, ce nouveau-né qui, fils d’un père tapissier décorateur originaire de Moselle et d’une mère issue d’une famille de cultivateurs de l’Indre, deviendra sans doute l’un des plus grands auteurs chrétiens du XXème siècle. Si ce dernier grandit à Paris et dans les alentours, c’est néanmoins dans la propriété familiale de Fressin – dans le Pas-de-Calais – qu’il trouvera les décors de ses romans en devenir, au cours d’incessants vagabondages à la campagne durant ses vacances scolaires. Baptisé, suivant les différentes étapes des rites chrétiens et scolarisé successivement au collège des Jésuites de la rue Vaugirard à Paris, au Petit Séminaire de Notre-Dame des Champs, au Petit Séminaire de Bourges puis au collège Sainte-Marie d’Aire-sur-la-Lys – dans le Pas-de-Calais – Bernanos grandit dans les mains de l’Eglise catholique, au sein d’une famille dévote qui lui prodigua un enseignement religieux de premier ordre. Bachelier en 1906, Bernanos se dirigea vers des études de lettres et de droit dont il ressortit titulaire d’une licence tout en militant au sein de l’Action française et en dirigeant un journal royaliste rouennais avant que n’éclate la Première Guerre mondiale.

Cela étant, c’est au Petit Séminaire de Bourges qu’il fit une rencontre essentielle, celle du jeune abbé Lagrange, enseignant duquel il se liera d’amitié et avec lequel il entretint une correspondance foisonnante ; jusqu’à lui avouer, à bien des reprises, ses inquiétudes les plus profondes, inquiétudes existentielles dont la plus vivace fut sans doute la peur de la mort :

« Depuis longtemps […] je crains la mort, et par malheur […] j’y pense toujours »[2]

« J’ai tant peur de la mort et de cette corruption inévitable »[3]

« je songe au petit trou noir où je serai quelque jour »[4]

Cette peur de la mort, cette angoisse, doit être considérée à la fois d’un point de vue naturel et d’un point de vue spirituel. Présente dans la majeure partie de ses œuvres, proprement incarnée dans Dialogues des Carmélites à travers le personnage de Blanche de la Force, la peur de la mort s’inscrivit chez Bernanos comme un fidèle compagnon de route tout au long de sa vie. Ainsi, Bernanos médita, durant une vie entière, un même épisode biblique, celui de Gethsémani, relatant l’Agonie du Christ au Jardin des Oliviers – sur lequel cette étude reviendra plus en détail par la suite.

Sublimer l’Angoisse : vivre et mourir par et pour Dieu

Si jamais cette peur de la mort ne quitta Bernanos, il n’en demeure pas moins que ce dernier trouva un moyen de la soutenir : l’offrande de sa vie à Dieu.

« Ce que je veux dire, en me disant revenu aux idées de ma première communion, c’est que je reconnaissais plus que jamais que la vie […] est une chose vide et sans saveur quand on n’y mêle pas toujours, absolument, Dieu. D’où il m’apparaît logiquement que, pour être heureux, il faut vivre et mourir pour lui, aidant à ce que son règne arrive selon votre âge, selon votre position, vos moyens, votre fortune, vos goûts. Et ainsi je n’aurai plus peur de cette affreuse mort. »[5]

Dieu est partout, dans la vie comme dans la mort et Il se fait le garant des âmes venues sur cette Terre en les accompagnant dans et par-delà la mort. C’est donc Dieu qui pour Bernanos, incarna le traitement permettant de soulager cette angoisse. La fin du précédent passage issu d’une lettre écrite à l’abbé Lagrange permet de mieux saisir la biographie spirituelle de Bernanos. En effet, Bernanos lui-même fut fidèle à ses propres pensées, lui qui aida « à ce que son règne arrive selon [son âge], selon [sa] position, [ses] moyens, [sa] fortune, [ses] goûts ». De son âge, il profita du caractère fougueux en militant pour l’Action française avant de s’en détacher une fois advenue un peu de sagesse et beaucoup d’esprit critique ; de sa position d’écrivain et d’essayiste, il ne cessa d’essayer de faire germer la présence de Dieu et d’en faciliter le règne dans le cœur de ses lecteurs ; de ses moyens, il utilisa la langue afin de trouver Dieu là où l’ecclésiastique n’avait la permission de l’y soupçonner ; de sa fortune il n'en avait guère, et c’est en vivant dans le dénuement du Christ qu’il pu répandre la parole de Jésus-Christ selon Saint Luc : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ! »[6] (Lc 6, 20) ; de ses goûts, la littérature, celle qui lui offrit une vocation en compensation du sacerdoce qui ne lui convenait guère. Vivre et mourir pour lui, ainsi trouve-t-on l’essence de la biographie spirituelle de Bernanos, la vocation d’une vie et d’une mort toutes deux entreprises sous l’égide d’un même modèle : la Passion du Christ, mort et ressuscité pour les hommes d’ici-bas et sacralisant l’Angoisse à Gethsémani, celle-ci n’étant par conséquent plus une tare, mais le symbole d’un cheminement christique.

Or, si l’adolescence de Bernanos recèle d’ores et déjà les germes de la Passion du Christ, cette dernière ne cessera de s’affirmer et de se nourrir des événements d’une vie constamment tournée vers Dieu, ce qui se remarque tout particulièrement dans ses années marquées par la guerre.

La guerre ou le chemin de croix d’une Passion privée de Révélation

La 1ère Guerre mondiale

Ce fut sous l’égide de la bravoure prouvée par son volontariat que Georges Bernanos s’engagea dans la Grande Guerre. Initialement réformé, Bernanos se porta pourtant volontaire en servant dans l’aviation à Issy-les-Moulineaux, puis dans le 6e régiment de dragons à Vincennes. Cette guerre éprouva Bernanos au plus haut point ; physiquement bien sûr – bien que cela fut commun à tous les Poilus – mais aussi spirituellement. En effet, Bernanos fut à de multiples reprises blessé sur le champ de bataille, mais surtout, il vécut la guerre sans jamais s’éloigner de Dieu, jusqu’à apercevoir des symboles christiques dans de nombreux événements. Parmi ces événements, Georges Bernanos fut enterré vivant à la suite de l’explosion d’un obus et, se croyant mort, est ressuscité. Cela n’est pas sans rappeler la première épître de Paul aux Corinthiens 15 : 3-4 au sujet de la résurrection du Christ :

« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ;

qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures »[7]

Or, plus encore qu’une expérience individuelle de la Passion du Christ, Bernanos est l’observateur d’une Passion vécue par la totalité des soldats.

En effet, Bernanos fait dans les tranchées l’expérience de la souffrance et de la mort collective, dans une guerre totale, une guerre mondiale exprimant la communion des êtres dans un même supplice :

« Nous reprenions obscurément conscience, écrira-t-il plus tard, d’une certaine solidarité fraternelle qui nous faisait membres d’un même corps souffrant, participant aux mérites de l’Eglise universelle, vivants ou morts »[8].

Cette « solidarité fraternelle » les faisant « membres d’un même corps souffrant » est donc envisagée telle une épreuve rapprochant les hommes sous la même bannière catholique en vivant une communauté des souffrances christiques. Ce déplacement de la Passion de l’être individuel à l’être collectif que Bernanos observa pendant la guerre, il le représenta tout au long de son cheminement littéraire, comme en témoigne dans Dialogues des Carmélites cette Passion à la fois vécue singulièrement par des personnages tels que Blanche ou la Prieure, et collectivement par l’ensemble des Carmélites.

Or, si l’expérience des tranchées est vécue, dans le présent, comme l’image de la Passion, il n’en demeure pas moins que cette Passion est une fausse Passion, dans la mesure où cette dernière est privée de la Révélation qui devait logiquement lui suivre. En effet, si la guerre était jusqu’alors envisagée comme une pénitence à même d’expier les péchés de l’humanité, il se trouve que le sacrifice et la terreur n’a pas donné lieu à la rédemption escomptée ; les souffrances ont été vécues pour une fausse religion, une fausse Passion, celle du Progrès :

« la guerre m’a laissé ahuri, comme tout le monde, de l’immense disproportion entre l’énormité du sacrifice et la misère de l’idéologie proposée par la presse et les gouvernements. […] La religion du Progrès, pour laquelle on nous avait poliment priés de mourir, est en effet une gigantesque escroquerie à l’espérance ».[9]

Cette duperie ne cessa d’occuper l’esprit bernanosien qui, tout au long de son œuvre littéraire et politique, dénonça l’immense sacrifice de ces millions de vie perdues pour une chimère. Plus encore, l’appellation de « religion du Progrès » n’est pas anodine dans le discours bernanosien. En effet, Bernanos opposa ce fantôme de la philosophie de l’histoire à la religion catholique. Si la première prend place dans les arrière-mondes, la seconde quant à elle, s’inscrit – pour le fervent croyant qu’est Bernanos – comme la promesse d’une Révélation. En somme, lorsque la première débouche sur le vide, la seconde donne accès au Tout.

La Guerre d’Espagne

En conséquence de sa précarité financière précédemment évoquée, Bernanos s’installe, en 1934, à Palma de Majorque, aux Baléares afin de profiter d’un pouvoir d’achat plus important qu’en France. Il y écrit l’une de ses œuvres les plus célèbres, couronnée par le Grand Prix du roman de l’Académie française : Journal d’un curé de campagne[10].

Cependant, le répit sera de courte durée pour cet écrivain qui, en juillet 1936 – la même année que la publication du Journal d’un curé de campagne – voit éclater sur l’île aux 1001 visages la guerre civile espagnole opposant les républicains aux franquistes. Si Bernanos, durant les trois premiers mois de cette nouvelle guerre, est favorable au franquisme, il s’en détache toutefois très rapidement et devient même l’une des figures de proue des intellectuels opposés au camp nationaliste.

C’est à travers son ouvrage Les Grands cimetières sous la lune publié en 1938 que Bernanos livre un témoignage poignant de l’oppression franquiste et une critique acerbe contre la complicité de l’Eglise catholique espagnole ; ce qui lui vaudra d’avoir sa tête mise à prix par Franco lui-même, mais aussi la vive critique d’une grande partie de la droite nationaliste dont, bien évidemment, l’Action française, qu’il avait quittée dès 1932.

La position adoptée par Bernanos au cours de la Guerre d’Espagne révèle l’honnêteté intellectuelle de l’écrivain. Si Bernanos fut un fervent défenseur du catholicisme, cela ne l’empêcha pas pour autant de livrer un témoignage poignant à l’encontre de l’Eglise catholique – considérée comme une administration. En effet, Bernanos voit dans le franquisme une imposture dénigrant tous les principes essentiels du catholicisme. Cette nouvelle désillusion s’inscrit dans un mouvement continu avec la précédente Grande Guerre : une nouvelle fois, Bernanos place son espoir dans une nouvelle société placée sous l’égide des préceptes christiques, et une nouvelle fois, la Passion éprouvée par le peuple est une fausse Passion qui ne donne lieu qu’à la souffrance et aux morts.

Or, l’analyse bernanosienne de la montée du franquisme doit être envisagée dans une perspective plus large, dans une analyse historique englobant l’ensemble du XXème siècle, car le franquisme ne constitua qu’une partie des catastrophes de son temps. Plus encore, il serait envisageable de placer, d’un point de vue bernanosien, cette période de l’histoire sous le règne de l’Antéchrist. Dans le second épître de Paul aux Thessaloniciens, on lit :

« L’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. »[11]

En effet, n’est-ce pas l’Antéchrist, celui se faisant passer pour Dieu qui, aux yeux de Bernanos, plaça le XXème siècle sous le règne de la terreur ? Franco ne fit-il pas la guerre en usurpant la volonté de Dieu ? C’est là une caractéristique de Bernanos. Lui qui fut un fervent chrétien, revint toujours au texte et se méfia des hommes. En effet, il ne cessa de distinguer la parole de Dieu de l’usage qu’en fait l’homme pécheur et c’est sous la morale chrétienne que Bernanos inscrivit tout au long de sa vie ses combats, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale.

La Seconde Guerre mondiale

En mars 1937, Bernanos quitte l’Espagne pour revenir en France. Or, le 20 juillet 1938, soit deux mois avant les accords de Munich, Bernanos fait le choix de s’exiler au Brésil. Ecœuré par la faiblesse de la politique française face à l’Allemagne nazie de Hitler, il embarque sa famille dans un voyage en Amérique du Sud où il compte couler des jours heureux sur un continent rêvé tout au long de son enfance. Pour autant, Bernanos ne peut abandonner la France dans les moments difficiles et c’est pourquoi, dès l’appel du 18 juin 1940 prononcé par le général, Bernanos se met au service de la France libre en écrivant de nombreux articles servant à fustiger le régime de Vichy. Ses fils, Yves et Michel, rejoindront tous deux les forces alliées à Londres; Michel ira jusqu’à participer au débarquement de Normandie.

Pour autant, fidèle à ses convictions et à l’enseignement catholique, Bernanos, faisant preuve d’une grande colère dans des écrits pour le moins véhéments, participe à la faute qu’il considère commune :

« Je ne vous juge pas. Je me juge avec vous. Je ne refuse pas le châtiment commun. Nous avons tous livré le Fils de l’Homme. »[12]

Ainsi, Bernanos, considérant les hommes dont il fait partie comme la communauté des pécheurs, vit la souffrance des êtres du XXème siècle comme une communion dans la Passion du Christ dont tous les hommes sont coupables. Ainsi, il participe de leurs souffrances en reconnaissant la culpabilité de tous et considère la Seconde Guerre mondiale comme la responsabilité des hommes pécheurs, tout comme il en fut de l’épuration, cette période de barbarie qui, une nouvelle fois, lui brisa le cœur quant à l’espoir d’un avenir meilleur pour le XXème siècle.

C’est en vertu de cette même pensée de l’homme pécheur et des préceptes christiques que Georges Bernanos refusa toute décoration, lui qui préférait vivre parmi les pauvres. Comme le Christ, il accepta le rejet dont il fut l’objet de tous les bords de la politique, et selon l’enseignement catholique, il préféra vivre dans le dénuement pour fuir la vanité :

« La pauvreté m’a toujours comblé de bienfaits […] c’est pour sa charité que je l’aime, sa tendre prévoyance. »[13]

C’est pour cela que Bernanos refusa trois fois la Légion d’Honneur ; pour cela aussi que Bernanos, suivant la proposition du général de Gaulle de lui donner une place au gouvernement, la refusa ; pour cela encore qu’il déclinât la proposition d’un siège à l’Académie française par ces mots :

« Quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie »[14]

Bernanos était un esprit libre qui ne pouvait se conformer à une logique partisane, car pour lequel rien ne valait plus chère que la liberté de penser, le libre arbitre accordé par Dieu dans l’exercice de sa charité. C’est pourquoi il ne cessa de critiquer les totalitarismes, la technocratie, et plus généralement le capitalisme, ces assassins de l’ordre spirituel. En effet, Bernanos fustigea cette idéologie progressiste qui, plus elle évoluait dans l’ordre matériel, plus elle effaçait l’ordre spirituel. C’est dans ces circonstances qu’il faut également considérer l’œuvre bernanosienne. Car si Bernanos choisit la plume, ce fut pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir d’une littérature insoumise à l’ordre matériel et capable de rechercher l’aventure de l’ordre spirituel. En somme, la littérature n’est pas un loisir, elle est une Passion sérieuse.

Bernanos et la Passion littéraire

La littérature : une Passion sérieuse

Il est nécessaire d’émettre une précision : Bernanos n’est pas seulement un écrivain, il est un écrivain catholique mettant la littérature au service du catholicisme en vertu d’une vocation. Cette considération est d’une importance capitale pour comprendre l’œuvre bernanosienne. En effet, Bernanos envisagea dans un premier temps de s’engager sur la voie de Dieu par le chemin le plus direct : le sacerdoce. Or, il sentit au plus profond de lui que là n’était pas sa vocation. Ainsi, il trouva cette dernière dans la littérature, dans une littérature mise au service de Dieu :

« Le métier littéraire ne me tente pas, il m’est imposé. C’est le seul moyen qui m’est donné de m’exprimer, c’est-à-dire de vivre […] C’est « la condition de ma vie morale. »[15]

La littérature est ainsi pour Bernanos une pratique vitale et par conséquent, elle doit être entreprise avec sérieux. D’une part, sur un plan individuel car la littérature résulte pour Bernanos d’une vocation, et par conséquent, celle-ci contrainte, il n’est plus en mesure d’exister pleinement. De l’autre, sur un plan collectif, car cette vocation est à la limite d’une vocation sacerdotale dont Bernanos se fait le prêtre laïc : l’écrivain libre de chercher et de représenter Dieu dans tout ce qui est :

« Un laïc peut lutter sur bien des terrains où l’ecclésiastique ne peut pas grand-chose. »[16]

Dès lors, il faut remarquer une autre caractéristique proprement bernanosienne : la communion d’une existence théorique et d’une existence pratique. Autrement dit, Bernanos vit sous l’égide d’une loi morale divine qui, prise au sérieux, l’entraîne à vivre et à écrire sincèrement, lui faisant pratiquer de fait une pensée de l’action. Au risque de se répéter, la vocation littéraire bernanosienne ne relève aucunement d’une tentation, mais d’une vocation, d’un cheminement suivi sous l’égide de la volonté du Christ et donc, d’une responsabilité de l’écrivain devant s’abandonner pleinement, et sérieusement, à cette vocation :

« Le bon Dieu ne m’a pas mis une plume dans les mains pour rigoler avec »[17]

Cette phrase résume bien à la fois l’esthétique et l’éthique bernanosienne, les thèmes abordés par Bernanos tout au long de son œuvre littéraire et politique s’y soumettant pleinement ; en témoigne sa recherche dans les abimes du péché et de la souffrance afin d’en proposer la lumière de Dieu, comme le démontre par exemple le thème de l’Agonie.

Georges Bernanos et l’Agonie littéraire : Dialogues des Carmélites ou le Testament bernanosien

Vie et littérature sont chez Bernanos la constitution d’un même ensemble. Il est par ailleurs frappant de constater l’ampleur par laquelle le vécu de Bernanos se retransmet dans son écriture, de la naissance de l’écrivain, jusqu’à sa mort. C’est en Tunisie, au courant de l’hiver 1947, que Bernanos rédige Dialogues des Carmélites. Durant le mois de mars 1948, il met un point final à ce dernier ouvrage qui sera d’ailleurs le point final de son œuvre car point final de sa vie. En effet, c’est après avoir mis le point final aux Dialogues que Bernanos s’alite avant de s’éteindre le 5 juillet 1948. Or, la lecture comparée de Dialogues des Carmélites et de ses correspondances et notes personnelles, mises en relief avec le contexte énoncé à l’instant, frappe de perméabilité. Ainsi, Dialogue des Carmélites, plus qu’une œuvre littéraire, est un véritable testament ; celui d’un homme qui, approchant de la mort, fait l’épreuve de l’Agonie à travers la Passion du Christ tout en la retranscrivant dans et par la littérature :

« Voici que je suis pris dans la Sainte Agonie. »[18]

Tels sont les mots de celui qui périra quelques jours plus tard. Bernanos ne découvre pas l’Agonie, car il a d’ores et déjà beaucoup pensé cet épisode christique et l’a retransmis dans son œuvre littéraire. Toutefois, pour la première fois, il l’éprouve et plus encore, il est éprouvé par cette dernière. Comme cette étude l’affirmait précédemment, Bernanos a, depuis sa tendre enfance, toujours été angoissé à l’idée de la mort et l’affronta à de multiples reprises par l’intermédiaire de la maladie et de la guerre. Toutefois, Bernanos trouve en Dieu le remède à cette angoisse, il trouve la Grâce de Celui qui le premier traversa l’épreuve du Jardin des Oliviers. Ces questions, il les aborde dans plusieurs œuvres, dont le Journal d’un curé de campagne :

« ce Seigneur que nous avons appris à connaître comme un merveilleux ami vivant, qui souffre de nos peines, s’émeut de nos joies, partagera notre agonie, nous recevra dans ses bras, sur son cœur » [19]

Le Christ a accompagné l’existence de l’écrivain durant toute sa vie, mais c’est plus encore dans la mort que Celui-ci se manifeste pour les hommes, et donc pour Bernanos qui écrivit dans son agenda en janvier 1948 :

« Nous voulons réellement ce qu’Il veut. Nous nous imaginons redouter notre mort et la fuir, quand nous voulons réellement cette mort comme Il a voulu la Sienne ; notre mort est d’ailleurs la Sienne. De la même manière qu’Il se sacrifie sur chaque autel où se célèbre la Messe, Il recommence à mourir dans chaque homme à l’agonie »[20]

Ainsi, Bernanos compte sur la présence du Christ accompagnant son agonie, mais plus encore, l’écrivain vit son agonie à travers le Christ, il revit la Passion du Christ. Or, cette situation est tout à fait analogue à sa dernière œuvre, Dialogues des Carmélites, œuvre dont la clef se situe justement dans une relecture de la Passion du Christ par l’intermédiaire de l’Agonie dont le personnage de Blanche de la Force se fait l’incarnation. Ainsi, la Passion du Christ est Passion éprouvée tout autant par l’auteur que par son personnage, Blanche – bien qu’elle ne soit pas seule comme il conviendra de l’exposer par la suite. En rappelant que la littérature n’est pour Bernanos, pas un choix mais une vocation et que vie et écriture furent toujours intimement liées, il semblerait que Bernanos concrétise l’ensemble de sa dialectique par un geste logique : lier l’écriture, cette fois, à la mort, cet autre élément de la vie, et plus encore, cette succession de la vie vers un ailleurs ouvert par le passage en la Sainte Agonie du Christ.

DIALOGUES DES CARMELITES : UNE ALLEGORIE DE LA PASSION DU CHRIST

Genèse de l’œuvre

Une œuvre historique

Dialogues des Carmélites est une œuvre issue de la nouvelle de Gertrude von Le Fort La Dernière à l’échafaud [21] dont le contexte se situe pendant la période de la Terreur. Or, plus encore que le contexte, la nouvelle relate un événement historique; celui des seize religieuses carmélites de Compiègne condamnées à mort et guillotinées le 17 juillet 1794 par le Tribunal révolutionnaire avec, pour objet de condamnation : fanatisme et sédition. Ces religieuses, ayant fait le vœu de martyre, se dirigèrent vers l’échafaud, place du Trône, en impressionnant la foule de leur sérénité, comme en témoigna un employé de la prison :

« On ne saurait croire l'impression de respect que commandait le dévouement de ces généreuses victimes ; toutes soupiraient après le moment de leur sacrifice, toutes s'exhortaient à rester fermes et généreuses dans le dernier combat… ; elles avaient l'air d'aller à leurs noces. »[22]

Béatifiées par le Pape Pie X le 27 mai 1906, les Carmélites demeurent une véritable incarnation de la Passion du Christ ; elles qui, innocentes, sont mortes en priant pour l’ensemble des pécheurs et qui se sont dirigées sagement vers l’échafaud sous les yeux de la foule ont démontré la grandeur de leur foi jusqu’à accepter la mort en martyre en plaçant leur confiance dans les mains de Dieu tout en étant accompagnées par l’épisode de la Passion du Christ lui-même.

Cela étant, qu’il s’agisse de Gertrud von Le Fort ou de Bernanos, la transposition littéraire de cet événement n’avait pas vocation à relater un simple fait historique. En effet, si pour l’une – Gertrud von Le Fort – l’épisode des Carmélites servait en 1937 à dénoncer la montée du nazisme en Allemagne, pour l’autre – Georges Bernanos – l’épisode des Carmélites est moins utilisé pour relater l’événement historique que pour s’intéresser au caractère spirituel de cette épreuve vécue dans l’intériorité psychologique des religieuses. En effet, Bernanos ne s’intéressa finalement que peu à l’événement révolutionnaire en tant que tel et se pencha plutôt sur le caractère proprement spirituel de l’expérience.

De l’extériorité des événements à l’intériorisation psychologique d’un vécu spirituel

Bernanos ne se restreignit pas à une description de personnages vivant un événement particulier. Plus qu’écrire la Passion du Christ, plus que la représenter, il fit vivre la Passion du Christ à travers ses personnages. Comme l’indique Éric Benoît :

« Il nous offre ainsi de souffrir-avec ses personnages, de co-pâtir, de vivre cette co-passion avec ses personnages : la littérature et la lecture deviennent éducation de la compassion. »[23]

De cette offre bernanosienne, Michel Estève démontre le processus par lequel Bernanos opère concernant sa distance avec l’événement en tant que tel :

« L’Histoire est là, qui suscite l’engagement, mais elle ne sert que de cadre à une tragédie intérieure : perspective bernanosienne d’un spirituel incarné. »[24]

Ainsi, contrairement à Gertrud von Le Fort, Bernanos n’a aucunement pour objectif, dans cet ouvrage, de développer une réflexion sur son temps, mais bien d’engager la réflexion du lecteur quant à son cheminement vers le salut. S’il peut paraître surprenant que Bernanos ne profite pas du contexte historique de l’événement pour fustiger la Révolution – lui qui était alors, au cours de sa jeunesse, militant à l’Action française – c’est bien du fait que ce dernier, sans doute las et écœuré des événements observés au cours de sa vie – dont les différentes guerres auxquelles il a assisté – préféra proposer le salut dans le cœur de l’individu plutôt que dans la multitude d’une masse politique. En effet, Bernanos délaisse le relief des événements à proprement parler – la Révolution, la perquisition du commissaire, l’expulsion des Carmélites – afin de mettre en exergue les effets sur les conditions psychologiques et spirituelles des Carmélites fidèles à leur foi. Ainsi, lorsque les Révolutionnaires débarquent dans le couvent, saccagent et pillent, la Prieure s’exclame :

« Notre condition première n’est-elle pas la pauvreté ? Si pauvres que nous soyons désormais, nous n’imiterons encore que de loin notre Maître, nous ne sommes pas encore aussi pauvres que Lui. »[25]

Et pour cause, les événements n’influencent finalement pas vraiment la condition psychologique et spirituelle des Carmélites qui, prenant leur repère en Dieu, continuent de l’affirmer comme un modèle à suivre et trouvent en cette épreuve la possibilité de se rapprocher de la vie du Christ, comme en témoigne le prêche de l’Aumonier lors de la cérémonie clandestine du Vendredi Saint :

« L’Aumonier : « […] Le Seigneur a vécu et vit toujours parmi nous comme un pauvre, le moment vient toujours où Il décide de nous faire pauvres comme Lui, afin d’être reçu et honoré par les pauvres, à la manière des pauvres, de retrouver ainsi ce qu’Il a connu jadis tant de fois sur les routes de Galilée, l’hospitalité des misérables, leur simple accueil. Il a voulu vivre parmi les pauvres, Il a aussi voulu mourir avec eux. Car ce n’est pas comme un Comte à la tête des hommes de sa ménie qu’Il a marché vers la mort, c’est-à-dire vers Jérusalem, le lieu de Son sacrifice, dans ces sinistres jours qui précédèrent la Pâque. C’était parmi des pauvres gens qui, bien loin de songer à défier personne, se faisaient tout petits, afin de passer inaperçus le plus longtemps possible… Faisons-nous donc aussi maintenant tout petits, non pas, comme eux, pour échapper à la mort, mais pour la souffrir, le cas échéant, comme Il l’a soufferte Lui-même, car Il fut vraiment, selon le mot de la Sainte Ecriture, l’agneau qu’on mène au boucher. »[26]

Ainsi, il s’agira pour les religieuses d’épouser jusqu’au bout leur condition et leurs convictions, d’affirmer leur foi intangible en Dieu. En effet, si les religieuses ont, tout au long de leur vie, mené leur vie selon la figure du Christ, il conviendra pour ces dernières, afin de concrétiser leurs vœux, de souffrir comme le Christ a souffert, et de mourir comme le Christ a mourut, afin de prendre la place, elles aussi, de « l’agneau qu’on mène au boucher ». Or, s’il y a mimétisme entre la condamnation à mort des religieuses et la condamnation à mort du Christ, il n’en demeure pas moins que Bernanos, loin de se restreindre à la seule mort, s’intéresse tout particulièrement à ce qui la précède, c’est-à-dire, l’Angoisse ; cette même Angoisse de la mort vécue par les religieuses et que le Christ lui-même vécut au jardin de Gethsémani.

Les Carmélites au jardin de Gethsémani

Gethsémani, de la Bible à la littérature

Dans les Evangiles, Gethsémani représente l’endroit où le Christ a prié à la veille de son arrestation. Plus particulièrement – et c’est ce qui intéressera cette étude – c’est au jardin de Gethsémani que le Christ entre en agonie et révèle sa propre peur de la mort :

Matthieu 26 (Gethsémané) :

37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.

38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.[27]Marc 14 (Gethsémané) :

33 Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses.35 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s’il est possible, cette heure s’éloignât de lui[28]

Luc 22 (Gethsémané)

41 Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria,

42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.

43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.

44 Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.[29]

Dialogues des Carmélites évoque à de nombreuses reprises l’épisode du Christ à Gethsémani dans le cadre de la Passion du Christ, comme en témoigne par exemple cette conversation des religieuses alors qu’elles travaillent à la couture tout en commentant le sermon de l’Aumonier :

« Sœur Marthe : « Au jardin des Oliviers, le Christ n’était plus maître de rien. L’angoisse humaine n’était jamais montée plus haut, elle n’atteindra plus jamais ce niveau. Elle avait tout recouvert en Lui, sauf cette extrême pointe de l’âme où s’est consommée la divine acceptation.

[…]

Sœur Claire : Les martyrs étaient soutenus par le Christ, mais le Christ n’avait l’aide de personne, car tout secours et toute miséricorde procèdent de Lui. Nul être vivant n’entra dans la mort aussi seul et aussi désarmé. »[30]

En effet, si les religieuses participent de la Passion du Christ, celles-ci participent alors nécessairement à Son angoisse. Ainsi, qu’il s’agisse de la Prieure ou de Blanche par exemple – qui représentent, comme il sera montré, les deux personnages incarnant au mieux la Passion du Christ –, toutes deux sont prises de la peur de la mort et de l’angoisse à la pensée de celle-ci. Cette « angoisse humaine » ressentie par le Christ incarné, est alors angoisse divinisée, angoisse sacralisée par l’expérience qu’en a fait le Christ qui affronta la mort seul tandis que les martyrs, eux, pouvaient compter sur l’accompagnement du Christ dans cette épreuve. Cela étant, il sera intéressant d’étudier de plus près cette sacralisation de l’Angoisse.

Une sacralisation de l’Angoisse

L’Angoisse est sacralisée par la Passion du Christ. En effet, le Christ lui-même, à l’approche de sa mort, eu peur de celle-ci – comme cette étude l’a démontré en analysant l’épisode de Gethsémani – et cela jusqu’à sa crucifixion :

Matthieu 25 (Jésus crucifié)

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?[31]Marc 15 (Jésus crucifié)

34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

37 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.[32]

La mort du Christ, son Agonie, ne se fait pas sans angoisse. En effet, le Christ craint la mort, au point de remettre la pleine présence de Dieu en question juste avant de mourir. Or le Christ est libéré de son Agonie par la mort et de fait, par sa Résurrection. Ainsi, si le Christ lui-même a pu éprouver de l’angoisse, cette dernière ne doit pas être une honte, mais un gage de geste christique. Dieu sauve l’honneur par la sacralisation de l’Angoisse, celle-ci n’étant pas à reprocher à l’homme, mais à accepter comme le Christ lui-même en fit l’épreuve.

Cela étant, cette peur, cette angoisse, est omniprésente dans Dialogues des Carmélites, jusqu’à tout à fait s’incarner dans le personnage de la Prieure, et plus encore dans celui de Blanche de la Force. En effet, la Prieure est prise d’une grande peur lorsque celle-ci entre en agonie tandis que, pour le personnage de Blanche, la peur est omniprésente. Ainsi, cette peur est d’ores et déjà préfigurée par le nom de Carmélite choisie par Blanche de la Force : « Sœur Blanche de l’Agonie du Christ ». Du début jusqu’à la fin, Blanche n’aura de cesse d’avoir peur, comme en témoigne par exemple la perquisition du commissaire mise en exergue dans un jeu scénique à même de faire ressentir l’angoisse de Blanche au lecteur (et plus encore au spectateur du film qui devait être engendré par ce dialogue) :

« Blanche pousse un cri déchirant ; les mains tendues en avant, elle recule jusqu’à la paroi du fond de la cellule et se tient debout, plaquée au mur comme si elle attendait la mort. » [33]

Lors de cette même scène, la peur de Blanche de La Force contraste avec le sens de l’honneur de Mère Marie de l’Incarnation dont le visage :

« trahit violemment un premier mouvement, sans doute impossible à réprimer, de mépris et de colère pour la lâcheté de Blanche ».[34]

Cette réaction de Mère Marie de l’Incarnation pose une question essentielle : comment articuler le mépris et l’honneur, le courage et la lâcheté dans la perspective de la Passion du Christ ? Au travers de ses personnages, Bernanos répond à cette question.

La Grâce de Dieu : sublimation de l’Angoisse et réhabilitation de l’honneur

L’épigraphe de Dialogues des Carmélites répond justement à cette opposition de l’Angoisse et de la Grâce dont naît finalement une dialectique débouchant sur la Passion du Christ :

« En un sens, voyez-vous, la Peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du Vendredi-Saint. Elle n’est pas belle à voir – non ! – tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous… Et cependant, ne vous y trompez pas : elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l’homme. » [35]

Le catholicisme admet la Peur comme un élément constitutif de la mort, un élément proprement humain qui pourtant, à été racheté par le Christ lui-même en lui rendant grâce. Ainsi, il est tout d’abord constatable que la Peur n’est, dans le cadre du catholicisme et aux yeux de Dieu, aucunement un déshonneur.

Dès le début de Dialogues des Carmélites, Blanche de la Force affirme à son père :

« [Dieu] ne m’en voudra pas. Je lui sacrifie tout, j’abandonne tout, je renonce à tout pour qu’il me rende l’honneur »[36]

Si Blanche de la Force est naturellement une jeune fille craintive dont la peur constitue une partie importante de son être, celle-ci entre au Carmel afin de retrouver l’honneur par le Christ, ce que la Prieure se chargera de lui confirmer :

« Dieu a pris votre honneur en charge, et il est plus en sûreté dans ses mains que dans les vôtres. »[37]

Dès lors, l’angoisse de Blanche de La Force ne vient aucunement contrarier son honneur, mais, au contraire, fait naître son honneur par l’acceptation même de cette angoisse et par la Grâce de Dieu. En effet, Blanche est angoissée du début à la fin de l’œuvre, excepté au moment de sa mort. Et pour cause, Blanche de la Force après cette longue période passée au jardin de Gethsémani, a finalement trouvé la Grâce de Dieu qui lui offrit l’honneur :

« Aussitôt les sœurs entonnent le Salve Regina, puis le Veni Creator. Leurs voix sont claires et très fermes. La foule, saisie, se tait. On ne voit que la base de l’échafaud, où les sœurs montent une à une, chantant toujours, mais à mesure qu’elles disparaissent le chœur se fait plus menu. Plus que deux voix, plus qu’une. Mais à cet instant, partant d’un autre coin de la grande place, une nouvelle voix s’élève, plus nette, plus résolue encore que les autres, avec pourtant quelque chose d’enfantin. Et on voit s’avancer vers l’échafaud, à travers la foule qui s’écarte, interdite, la petite Blanche de la Force. Son visage semble dépouillé de toute crainte.

Deo Patri sit gloria

Et Filio qui a mortuis

Surrexit ac Paraclito

In soeculorum soecula

Brusque mouvement de foule, un groupe de femmes entoure Blanche, la pousse vers l’échafaud, on la perd de vue. Et soudain sa voix se tait comme on fait une à une les voix de ses sœurs. » [38]

C’est dans l’épreuve la plus dure que Blanche vient à bénéficier de cette Grâce de Dieu en revivant la Passion du Christ l’emmenant vers la mort et lui promettant la Résurrection dans son royaume. Cela étant, si Bernanos s’intéresse, comme cette étude l’a démontré, non pas aux événements mais à l’intériorité psychologique des personnages, cette dernière scène fait passer la psychologie du côté du surnaturel. En effet, Blanche qui toujours vécut dans la peur, trouve tout à coup le courage de se rendre à la guillotine afin de mourir en martyre, non pas par opportunisme du martyre – comme Mère Marie de l’Incarnation en fut soupçonnée – car n’est pas martyre celui qui souhaite la mort pour acquérir une récompense, mais par pure grâce : « Son visage était dépouillé de toute crainte »[39].

Les Carmélites, incarnations de la Passion du Christ

L’incarnation individuelle de la Passion du Christ

La Passion du Christ de la Prieure

Dans Discours des Carmélites, la première manifestation de la Passion du Christ se trouve dans le personnage de la Prieure. Or, plus que sa première manifestation, il semblerait également que la Passion éprouvée par la Prieure est la plus proche de la Passion du Christ Lui-même.

Tout d’abord la Passion éprouvée par le personnage de la Prieure doit être entreprise comme un sacrifice direct pour autrui. Sœur Constance affirmait :

« On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres. Ou même les uns à la place des autres »[40]

Or, il s’agit bien du geste de la Prieure. En effet, la Prieure offre sa propre mort sur l’autel sacrificiel de l’Agonie afin de permettre à Blanche de répondre de sa vocation. En effet, si Blanche de la Force choisit pour nom de Carmélite « Sœur Blanche de l’Agonie du Christ », il se trouve que la Prieure elle-même avait choisi le même nom lors de son entrée dans le Carmel :

« C’est qu’il (le nom de Blanche) fut d’abord le mien, jadis. Notre Prieure était en ce temps-là Madame Arnoult, elle avait quatre-vingts ans. Elle m’a dit : « Interrogez vos forces. Qui entre à Gethsémani n’en sort plus. Vous sentez-vous le courage de rester jusqu’au bout prisonnière de la Très Sainte Agonie ?... »

[…]

J’avais pensé la recommander à votre charité. Mais réflexion faite, et si Dieu le veut, ce sera le dernier acte de mon supériorat. »[41]

Ce « dernier acte de [son] supériorat » est donc une reproduction du sacrifice du Christ lui-même qui, crucifié, endura toutes les souffrances afin de racheter l’humanité. En effet, la Prieure, ayant connaissance de la Peur de Blanche, accepte d’endurer son supplice afin de la libérer de ses maux. De la communion dans la vie au sein du Carmel, la Prieure offre sa communion dans la mort à Blanche, ce que Bernanos fait transparaître à travers les mots de Sœur Constance :

« Qui aurait pu croire qu’elle aurait tant de peine à mourir, qu’elle saurait si mal mourir ! On dirait qu’au moment de la lui donner, le bon Dieu s’est trompé de mort, comme au vestiaire on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d’une autre, une mort pas à la mesure de notre Prieure, une mort trop petite pour elle, elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches… »[42]

En conséquence de la prise en charge de l’Angoisse de Blanche, la Prieure endure une mort difficile dont le déroulement est semblable, encore une fois, à la mort du Christ. En effet, la Prieure semble être seule et souffrante devant la mort :

« vous n’êtes pour moi que des ombres, à peine distincte des images et des souvenirs du passé. Je suis seule, ma Mère, absolument seule, sans aucune consolation. »[43]

« Dieu s’est fait lui-même une ombre »[44]

« Que suis-je à cette heure, moi, misérable, pour m’inquiéter de Lui ? Qu’Il s’inquiète donc d’abord de moi ! »[45]

Si Mère Marie de l’Incarnation semble mépriser l’attitude de la Prieure en sous-entendant un manque de courage et d’honneur, il n’en demeure pas moins que la Prieure développe, dans son attitude face à la mort, quelque chose de tout à fait semblable à l’attitude du Christ :

Matthieu 25 (Jésus crucifié)

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?[46]Marc 15 (Jésus crucifié)

34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?[47]

Cela étant, la Prieure n’est pas la seule à vivre la Passion du Christ car, si elle essaie d’en amoindrir les souffrances, il n’en demeure pas moins que Blanche de la Force, elle aussi, se fait l’Incarnation de la Passion du Christ.

La Passion du Christ de Blanche

Blanche de la Force, héroïne principale de Dialogues des Carmélites semble prédestiner à vivre la Passion du Christ. En effet, Blanche est, dès la deuxième scène de Dialogues des Carmélites, présentée à travers la dialectique de la mort et de la résurrection du Christ par une conversation avec son frère :

« Le Chevalier : […] Je sais que le crépuscule vous rend toujours mélancolique. Vous me disiez quand vous étiez petite : « Je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin.

Blanche : C’est qu’il n’y a jamais eu qu’un seul matin, Monsieur le Chevalier : celui de Pâques. Mais chaque nuit où l’on entre est celle de la Très Sainte Agonie… »[48]

Ainsi, la Passion du Christ semble avoir accompagné Blanche à chaque moment de son existence, de son enfance jusqu’à sa mort. Sœur Blanche de l’Agonie du Christ – car tel est son nom de Carmélite – vit précisément, tout au long de sa vie l’angoisse, une peur existentielle de la mort tout comme la vivait Bernanos lui-même.

Ce nom de Carmélite, Blanche l’assumera tout au long de son passage au Carmel et, plus encore que ses sœurs car son nom exige des grandes responsabilités, comme le démontre une discussion entre la Prieure et Mère Marie de l’Incarnation à la suite de la lecture du décret révolutionnaire suspendant les vœux des religieuses et par conséquent, ceux des deux dernières arrivées que sont Constance et Blanche :

La Prieure : « Vous savez très bien que c’est dans la honte et l’ignominie de sa Passion que les filles du Carmel suivent leur Maître »

Mère Marie : « N’ont-elles pas à l’assister d’abord dans la solitude et la terreur de Sa dernière nuit ? Ne serait-ce pas un affreux malheur pour nous toutes de voir faillir celle d’entre nous qui porte précisément le nom de la Très Sainte Agonie ? »[49]

Ainsi, Blanche de la Sainte Agonie du Christ doit accomplir la vocation de son nom : vivre l’Agonie du Christ. C’est évidemment la situation qu’elle vivra tout au long de l’œuvre et plus encore le geste qu’elle concrétisera lors de la dernière scène de Discours des Carmélites. Or, en conséquence de l’offrande de La Prieure concernant la prise en charge de son Agonie, Blanche de la Force entrera avec douceur dans les voix imprévisibles du Seigneur en affichant un visage « dépouillé de toute crainte ». Comme le Christ, elle s’offre sur la croix. Ce fut pourtant elle qui vécut sans doute, parmi ses sœurs, la plus grande angoisse – en témoigne sa fuite du couvent – et son refus de la mort :

« Mourir, mourir, vous n’avez plus que ce mot à la bouche. Serez-vous tous jamais las de tuer ou de mourir ? Serez-vous jamais rassasiés du sang d’autrui ou de votre propre sang ? […] Je ne veux pas qu’elles meurent ! je ne veux pas mourir ! »[50]

Pourtant, Blanche de la Force avance d’un air serein vers l’échafaud. En effet, il est frappant de constater le changement d’attitude de Blanche d’une scène à l’autre. Elle qui méprisait la mort au plus haut point, s’avance pourtant au milieu de la foule par sa propre volonté, accompagnée de l’offrande de la Prieure et de la Grâce de Dieu pour accomplir sa vocation en martyre. Ainsi, Blanche ne traverse pas la foule toute seule, elle ne monte pas plus seule à l’échafaud et son chant ne provient pas de sa seule voix : il s’agit en réalité de la communion des saints qui s’exprime à travers elle, pour lui donner la force dans sa faiblesse et l’accompagner dans la concrétisation de la Passion du Christ.

L’incarnation collective de la Passion du Christ

Si la Passion de Blanche résulte d’une œuvre collective, c’est que la Passion, au-delà d’un phénomène individuel, est un phénomène collectif entrainant l’ensemble des êtres sous le même don du Christ crucifié pour le rachat de l’humanité.

Les Carmélites, en tant que martyres, participent collectivement à la Passion du Christ. En effet, l’Aumonier leur livre le message du martyre à deux reprises :

« Dans les affaires de Dieu, la suprême ressource c’est le sacrifice des âmes consacrées. En tout temps, Dieu ne cesse de les appeler à lui, mais aujourd’hui on pourrait dire qu’il les appelle par leur nom. »[51]

« Faisons-nous donc aussi maintenant tout petits, non pas, comme eux, pour échapper à la mort, mais pour la souffrir, le cas échéant, comme il l’a soufferte Lui-même. »[52]

Ainsi, les Carmélites méditent l’idée du martyre avant d’y participer pleinement, entamant alors le cheminement christique les faisant passer par l’angoisse de la prison, l’acceptation de la condamnation et la mise à mort devant la foule. Plus encore, les religieuses accomplissent leur martyre en chantant, en rendant gloire à Dieu par le « Salve Regina » et le « Veni Creator ».

La seule Carmélite qui échappera à la mise à mort est Mère Marie de l’Incarnation. Cela étant, cette dernière vit une sorte de Passion détournée. En effet, ce fut elle qui proposa aux Carmélites le vœu de martyre :

« Mère Marie : « Je propose que nous fassions ensemble le vœu du martyre pour mériter le maintien du Carmel, et le salut de notre patrie. »[53]

Cela étant, Mère Marie est privée du vœu qu’elle a elle-même proposé, ce qui peut s’entendre comme une véritable Passion dans la mesure où cette dernière se retrouve seule et déshonorée. Or, c’est peut-être par un excès d’honneur que Mère Marie fut privée de ce salut immédiat. En effet, sa proposition du martyre peut être envisagée, d’une certaine manière, comme un vice de mondanité. Or, le martyre, par définition, ne suscite pas sa mort mais la subit et l’accepte dans une vocation christique. Ainsi, la Passion de Mère Marie consiste en la privation de sa vocation.

Enfin, si la Passion des Carmélites résulte d’une œuvre collective, c’est que la Passion au-delà d’un phénomène individuel, est un phénomène collectif entrainant l’ensemble des êtres sous le même don du Christ crucifié pour le rachat de l’humanité. Par le martyre des Carmélites, c’est finalement le monde entier auquel on donne le moyen de se racheter afin d’entrer dans la paix du Christ.

LITTERATURE, THEÂTRE, OPERA, CINEMA ET PEINTURE : MISE EN ŒUVRE ET MISE EN SCENE DE LA PASSION DU CHRIST PAR LA COMMUNION DES ARTS DU XXe SIECLE

La Dernière à l’échafaud : Une nouvelle de Gertrud von Le Fort

Dialogues des Carmélites n’est aucunement une création ex-nihilo. En effet, l’origine de ce récit est à attribuer à Gertrud von le Fort qui, en 1931, publie la nouvelle Die Lezte am Schafott (La Dernière à l’échafaud). Si à l’origine, la nouvelle évoque effectivement le thème de la Passion, il faut toutefois remarquer qu’elle ne constitue aucunement le thème principal de l’œuvre. Cela étant, la nouvelle de Gertrud von Le Fort a pour ambition de reprendre la période de la Terreur de 1794 afin de la lier au contexte historique de son époque, à savoir, la montée du nazisme en Allemagne. C’est elle qui créé le personnage de Blanche de La Force – qui n’est autre qu’une transposition de von Le Fort – et lui prête ce caractère craintif, angoissé et prenant la place du martyre dans une société la persécutant.

Georges Bernanos, dialoguiste des Carmélites : une œuvre sur commande pour le cinéma

Il est frappant de remarquer le changement d’angle par lequel Bernanos traite la réécriture de la nouvelle de Gertrud von Le Fort. En effet, l’écrivain déplace – comme cette étude l’a démontré précédemment – la sphère de l’événement à celle de l’intériorité psychologique des personnages.

C’est en février 1938 que Bernanos reçoit la nouvelle de Gertrud von Le Fort par l’intermédiaire de Raymond Léopold Bruckberger, un prêtre dominicain qui, en 1947 demanda à Bernanos de recomposer l’œuvre en dialogue afin d’en réaliser un film. Par manque de financement, le projet restera longtemps inabouti. Pourtant, le travail de Bernanos inspira d’autres artistes, qui utilisèrent son texte afin de le transposer dans un autre art.

Un « montage » en pièce de théâtre par Albert Béguin

Albert Béguin contribua grandement au rayonnement de la réadaptation de Bernanos. En effet, c’est en 1949 que ce dernier découvre les dialogues de Bernanos et qu’il décide de leur donner son titre actuel : Dialogues des Carmélites. Divisant l’œuvre en cinq tableaux, il demande la permission de Gertrud von Le Fort afin d’éditer le texte de Bernanos au Seuil. Trois ans plus tard, il présentera le texte bernanosien au théâtre accompagné d’une mise en scène de Marcelle Tassencourt.

Poulenc et l’adaptation de Dialogues des Carmélites à l’opéra

A la suite de sa lecture de Dialogues des Carmélites et de l’adaptation théâtrale du texte de Bernanos, Francis Poulenc adapte fidèlement le texte bernanosien en un opéra. Proche du texte, Poulenc arrive à donner une profondeur supplémentaire à ce dernier, comme en témoigne par exemple la scène finale, celle de l’échafaud, au cours de laquelle Poulenc profite du caractère total de l’opéra pour représenter la dialectique de l’instant et de l’éternité. En effet, les descentes de guillotine se lient au chant des religieuses. C’est dans le silence que se joue l’éternité promise à la suite du martyre de la guillotine : un blanc s’empare de la pièce en même temps que de Blanche, avant que n’advienne un bref retour musical peut-être évocateur de ces nouvelles notes qui sonnent à la suite de la mort ici-bas. Aussi, à la suite de la première décapitation, la musique se fait de plus en plus intense, qu’il s’agisse de l’orchestre ou des voix, donnant finalement une véritable communion des religieuses dans la Passion du Christ.

L’aboutissement du projet cinématographique de Philippe Agostini et Raymond Leopold Bruckberger

Ce sera finalement en 1960, à la suite de nombreuses adaptations, que Philippe Agostini et Raymond Bruckberger accomplirent la réalisation de ce film ambitionné 12 ans auparavant. Cela étant, il faut remarquer que leur scénario diffère à la fois de la nouvelle de Gertrud von Le Fort et du manuscrit bernanosien, par l’ajout de nombreuses scènes et par une fin légèrement différente, et pourtant fondamentalement importante : ce n’est pas Blanche qui monte la dernière à l’échafaud, mais la Prieure.

Aussi, il est intéressant de remarquer que, en 1984, Dialogues des Carmélites est adapté en téléfilm par Pierre Cardinal qui tenta de produire une version plus fidèle au texte bernanosien.

CONCLUSION ET OUVERTURE : ARCABAS, PEINTRE DE L’HOMMAGE A BERNANOS

En 1962, le peintre Arcabas réalise le polyptique Hommage à Bernanos afin de dénoncer la guerre d’Espagne et les horreurs commises par le régime franquiste. Cet Hommage à Bernanos est donc tout particulièrement un hommage à l’œuvre littéraire de Bernanos : Les Grands cimetières sous la Lune, ouvrage dans lequel – comme cela a été remarqué précédemment – Bernanos critique avec véhémence le camp national franquiste.

Si le panneau central représente un crucifix, les quatre tableaux qui l’entourent sont quant à eux des critiques de l’Eglise catholique espagnole, complice des crimes franquistes. Ainsi, les tableaux sur la gauche représentent, de haut en bas, le massacre des Innocents et la vanité lorsque les tableaux présents sur la droite de l’œuvre représentent de haut en bas, des têtes, ou plutôt des masques de hauts fonctionnaires de l’Eglise – comme en témoignent leurs couvre-chefs – et un évêque bénissant la Vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ après la descente de croix. Au centre du polyptique, placé en-dessous du Christ crucifié, se trouve un jeune enfant tenant une pancarte affirmant : « C’est moi, n’ayez pas peur ».

Le tableau d’Arcabas est des plus représentatifs de la pensée et de la spiritualité bernanosienne, de la dialectique de l’entendement et de la foi. En effet, tout comme le fit Bernanos tout au long de sa vie, Arcabas prône un message clair : l’Eglise est tenue par des hommes qui sont naturellement des pécheurs. Certains profitent de leur situation au sein de l’Eglise pour accomplir leurs vœux égoïstes ici-bas. Toutefois, Dieu quant à Lui, reste parfait, bon et juste. Tel est le geste de Bernanos : préserver la liberté de penser octroyée par Dieu tout en vivant sa foi, non pas sous l’égide des hommes et de leurs administrations corruptibles, mais sous celle de Dieu Lui-seul, qui jamais n’abandonnera l’homme, autrement dit, le Dieu Sauveur de l’humanité, celui qui éprouva la Passion du Christ.

[1] Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Paris, Points, 1996.

[2] Cité dans Eric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, Paris, Cerf, 2013, p.9.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid, p.10.

[6] La Sainte Bible, trad. par Louis Segond, Paris, Bibli’o, 2006, p.1026.

[7] Ibid, p.1164.

[8] Cité dans Eric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, Paris, Cerf, 2013, p.11.

[9] Ibid, p.12.

[10] Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne, Paris, Pocket, 2022.

[11] La Sainte Bible, trad. par Louis Segond, Paris, Bibli’o, 2006, p.1203.

[12] Cité dans Eric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, Paris, Cerf, 2013, p.15.

[13] Ibid, p.13.

[14] Jean-Pierre Barou, La guerre d'Espagne ne fait que commencer, Seuil, 2015, p. 208.

[15] Cité dans Eric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, Paris, Cerf, 2013, p.13.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid, p.16.

[19] Ibid, p.17.

[20] Ibid.

[21] Gertrude von le Fort, La Dernière à l’échafaud, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1990.

[22] Jacques Bernet, « Les carmélites de Compiègne » [archive], sur Société historique de Compiègne, www.histoire-compiegne.com (consulté le 3 novembre 2022).

[23] Eric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, Paris, Cerf, 2013, p.18.

[24] Michel Esteve, Le Christ, les symboles christiques et l’incarnation dans l’œuvre de Bernanos, Service de reproduction des thèses de l’Université de Lille III, 1982, p.430.

[25] Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Paris, Points, 1996, p.97.

[26] Ibid, p.101.

[27] La Sainte Bible, trad. par Louis Segond, Paris, Bibli’o, 2006, p.985.

[28] Ibid, p.1012.

[29] Ibid, p.1055.

[30] Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Paris, Points, 1996, p.109.

[31] La Sainte Bible, trad. par Louis Segond, Paris, Bibli’o, 2006, p.984.

[32] Ibid, p.1014.

[33] Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Paris, Points, 1996, p.81.

[34] Ibid.

[35] Ibid, p.9.

[36] Ibid, p.26.

[37] Ibid, p.47

[38] Ibid, p.154.

[39] Ibid.

[40] Ibid, p.57.

[41] Ibid, p.44.

[42] Ibid, p.57.

[43] Ibid, p.43.

[44] Ibid.

[45] Ibid.

[46] La Sainte Bible, trad. par Louis Segond, Paris, Bibli’o, 2006, p.984.

[47] Ibid, p.1014.

[48] Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Paris, Points, 1996, p.21.

[49] Ibid, p.91.

[50] Ibid, p.143.

[51] Ibid, p.86.

[52] Ibid, p.101.

[53] Ibid, p.123.

Yoann STIMPFLING